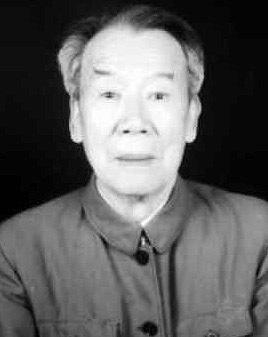

楊潤身(1923年7月31日-2020年3月24日),男,漢族,中共黨員,石家莊平山人。作家、編劇。 1944年開始發(fā)表作品,1945年獲晉察冀邊區(qū)優(yōu)秀劇作一等獎,1949年加入中國作家協(xié)會,1952年參與電影《白毛女》編劇工作,1957年獲文化部優(yōu)秀編劇一等獎,1982年、1984年獲天津市魯迅文學(xué)獎,1986年獲全國金盾文學(xué)獎一等獎。曾任中國共產(chǎn)黨第十三次黨代會代表,天津市第七屆、第八屆政協(xié)委員,原中國作家協(xié)會天津分會副主席,離休干部。 2020年3月24日22時(shí)27分,楊潤身因病醫(yī)治無效,在天津逝世,享年97歲。

他的作品

基本資料

詳細(xì)介紹

他的父親是楊白勞式的窮苦農(nóng)民,家中幾乎一貧如洗。在楊潤身童年的記憶中,過年的時(shí)候,從未吃過餃子,沉重的債務(wù)壓得一家人整年喘不過氣來,嫂子還因?yàn)樨毨Фе粴q的孩子跳了井。這種經(jīng)歷,使楊潤身從小就對革命充滿了向往。1937年抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),村里來了八路軍,只有14歲的楊潤身穿著母親的一件大花襖,毅然地跟著隊(duì)伍走了。他在戰(zhàn)火中接受了洗禮,第二年即于火線加國共產(chǎn)黨。

在晉察冀邊區(qū),有些文藝細(xì)胞的楊潤身以百倍的熱情投入了工作,他時(shí)常登臺演出,先后創(chuàng)作并導(dǎo)演了《炕頭會》《圍困堡壘》《交公糧》等街頭劇和舞臺劇40余部,鼓舞了人民的斗志,在群眾中產(chǎn)生了極大的影響,他本人也被邊區(qū)政府授予了“鄉(xiāng)村文藝旗幟”的稱號。幾年后,楊潤身調(diào)任區(qū)委宣傳委員,此后又到著名作家丁玲主持的中央文學(xué)研究所學(xué)習(xí)了三年。這段寶貴的創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)和生活積累,為他日后參與創(chuàng)作電影《白毛女》打下了堅(jiān)。

天津解放后,楊潤身成為首批進(jìn)城的專業(yè)作家,不久,他便作為主要編劇,參與了電影《白毛女》的劇本創(chuàng)作。這部電影1950年開始由東北電影制片廠拍攝,1951年公映后,喜兒、楊白勞、大春以及黃世仁成了家喻戶曉的人物,同年,影片就在捷克斯洛伐克舉辦的第6屆卡羅維·發(fā)利國際電影節(jié)上獲得特別榮譽(yù)獎,1956年,又榮獲文化部優(yōu)秀電影劇本一等獎。這之后,楊潤身一鼓作氣寫出了電影劇本《探親記》《姜喜喜》等,然而不幸的是,正在他的創(chuàng)作噴發(fā)期,電影《探親記》被江青點(diǎn)名,接著便被當(dāng)成“大毒草”受到批判,楊潤身也因此而遭到迫害,不得不放下手中的筆。

1968年,“文化大革命”的風(fēng)暴席卷著中國大地。一天,“旗手”江青在北京空政禮堂陰陽怪氣地說,《探親記》是修到家了……從此,紅小鬼?xiàng)顫櫳沓闪诵拚髁x鼓吹手,先是遭輪番批斗,再被拳腳相加,最后被罰去放羊。

《探親記》是楊潤身繼《白毛女》之后創(chuàng)作的又一部電影。該影片謳歌了人民戰(zhàn)爭的偉力,謳歌了戰(zhàn)友之間的真情。楊潤身萬萬沒有想到,它竟給自己帶來了滅頂之災(zāi)。

不過性格開朗、堅(jiān)毅的楊潤身并沒有意志消沉,他一直在笑,笑魑魅魍魎們荒唐———把《探親記》說成是“大毒草”,把《探親記》的稿酬5000元交了黨費(fèi)后拿到的收據(jù)說成是反革命的證據(jù);笑自己僅在正式小學(xué)念書一年有余,就躋身文學(xué)、影視圈,到底算臭老幾?笑到深處,禁不住領(lǐng)著羊群唱起來:“說胡扯、道胡謅,大年初一立了秋。小貓生了大耗子,鴨子他爸是母猴。惡狼騎羊去趕集,碰上兔子的四個(gè)舅,四個(gè)舅是哪四位?蒼蠅、跳蚤、馬蜂和泥鰍……”

1978年當(dāng)我前去天津營口道楊潤身的寓所看望劫后幸存的他時(shí),他的住處很零亂,桌上滿是書籍、稿紙。他對我說:“我正在尋找失去的創(chuàng)作感覺,我的筆丟了,要到故鄉(xiāng),革命老區(qū)平山縣去找……”當(dāng)時(shí)聽了我不究其理,但嗣后,我就很難再見到他了。原來,他回到了故鄉(xiāng)平山縣,掛職縣委常委,連老伴都跟他去了。為了鐘愛的鄉(xiāng)親,為了鐘愛的文學(xué),楊潤身離開了燈紅酒綠的大都市,心甘情愿與農(nóng)民兄弟廝守一起,在革命老區(qū)汲取“創(chuàng)作”。十多年間,300萬字的文學(xué)作品如汩汩清泉在他的筆下流出,長篇小說《風(fēng)雨柿子嶺》《九莊奇聞》《白求恩的女兒》《白毛女和她的兒孫》《天堂里的凡人》《魔鬼的鎖鏈》,中篇小說《失落的“無價(jià)之寶”》《實(shí)在王的悲歡》,散文集《每當(dāng)我走過》等都給予讀者豐富的精神食糧。

粉碎“四人幫”之后,楊潤身重新歸隊(duì),并在天津市第二次作家代表大會上當(dāng)選為市作協(xié)副主席。可此時(shí)的楊潤身已經(jīng)找不到創(chuàng)作的感覺了。有一度,他曾很苦惱,他說,我的筆丟了,可我不怕,毛主席說過,生活是一切文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作取之不盡用之不竭的源泉,我要到我的故鄉(xiāng)平山去找回我的筆!

1978年底,楊潤身不顧體弱多病,離開安逸的天津,回到了當(dāng)時(shí)條件還十分艱苦的革命老區(qū)平山。掛職縣委常委的楊潤身給自己“約法三章”:一是不享受常委待遇;二是小車不坐、送禮不收、私事不辦;三是不吃請,下鄉(xiāng)吃飯按規(guī)定付錢。掛職20余年來,他一直按著三條約法去做,經(jīng)常深入到偏僻的鄉(xiāng)村住在農(nóng)戶家里,與農(nóng)民同吃同住,喜農(nóng)民所喜,憂農(nóng)民所憂,為他們解決了許多實(shí)際問題。鄉(xiāng)親們說,老楊沒變,他還是老八路!而對那搞腐敗的干部,楊老則深惡痛絕,他以高度的責(zé)任感,兩次向中紀(jì)委反映情況,為黨的廉政建設(shè)盡職盡責(zé)。

1991年9月21日,江澤民同志在視察西柏坡時(shí),楊潤身作為天津作家,與省委領(lǐng)導(dǎo)一同受到了江澤民同志的接見,江澤民同志對楊潤身說,《白毛女》是一部好作品,生命力很長,你一直在平山體驗(yàn)生活,沒有忘記家鄉(xiāng)和人民,這很好,作家就應(yīng)該扎根在人民生活的土壤里,才能寫出好作品。楊潤身說,我是農(nóng)民的兒子,不會忘本的。次年,楊潤身作為天津文藝界的代表,光榮地出席了黨的十四大。

在平山這些年,楊潤身從生活中汲取了大量鮮活的創(chuàng)作素材,一部又一部作品從他的筆端流淌出來,僅反映農(nóng)村改革的長篇小說就有《風(fēng)雨柿子嶺》《九莊奇聞》《白毛女和她的兒孫》《天堂里的凡人》《魔鬼的鎖鏈》等7部,另外還有中篇小說《失落的“無價(jià)之寶”》《實(shí)在王的悲歡》和散文集《每當(dāng)我走過》等,計(jì)300余萬字,迎來了創(chuàng)作的又一個(gè)高峰。同時(shí),他在青年作家的培養(yǎng)上也傾注了大量心血,對他們的每一點(diǎn)進(jìn)步,都給予熱情的贊揚(yáng),鼓勵他們堅(jiān)持走社會主義現(xiàn)實(shí)主義的創(chuàng)作道路。