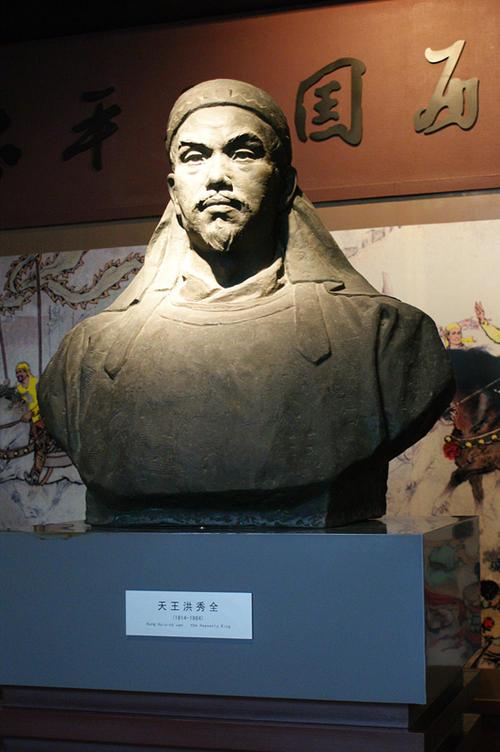

洪秀全(1814年1月1日—1864年6月1日 ),太平天國天王,清末農(nóng)民起義領(lǐng)袖,族名仁坤,曾用名火秀 ,后來為了避上帝名諱而改為秀全 ,廣東花縣(今廣州市花都區(qū))新華鎮(zhèn)福源水村人,客家人。

基本資料

詳細(xì)介紹

道光年間,撰寫《原道救世歌》等作品。咸豐元年(1851年)1月11日,洪秀全領(lǐng)導(dǎo)發(fā)動(dòng)金田起義,就任天王,定國號(hào)太平天國。咸豐三年(1853年),定都江寧(今南京),改稱天京。建都之后,洪秀全分兵占領(lǐng)長江各省,派兵北伐、西征,并摧毀江南、江北大營。咸豐六年(1856年),洪秀全誅楊秀清、韋昌輝,史稱“天京事變”,隨后,他迅速啟用陳玉成、李秀成等新將領(lǐng);并以洪仁玕為軍師,推行新政。同治三年(1864年)6月1日,洪秀全在天京病逝,享年51歲。其逝世后太平天國運(yùn)動(dòng)在中外反動(dòng)勢力的聯(lián)合絞殺下失敗。

在政治上,洪秀全完善職官制度,修建王府,確立五軍主將;在經(jīng)濟(jì)上,頒布《天朝田畝制度》,力求廢除封建土地所有制;在文化上,他改革科舉制度,廢除“四書五經(jīng)”;在宗教上,他維護(hù)拜上帝教的獨(dú)立性,抵制列強(qiáng)的宗教滲透;在主權(quán)原則上,對清政府簽訂的不平等條約一概不予承認(rèn),并積極抗擊帝國主義侵略。

洪秀全領(lǐng)導(dǎo)的太平天國運(yùn)動(dòng)席卷了大半個(gè)中國,歷時(shí)十四年,給中外反動(dòng)勢力沉重的打擊,在中國近代歷史上留下深遠(yuǎn)的影響。洪秀全為太平天國運(yùn)動(dòng)做出了巨大貢獻(xiàn),乃至孫中山也自詡“洪秀全第二”。但洪秀全奉行的盲目排外政策和不切實(shí)際的綱領(lǐng)以及他后期腐化的生活作風(fēng)等,都具有負(fù)面影響。