詳細(xì)解釋

基本詞義

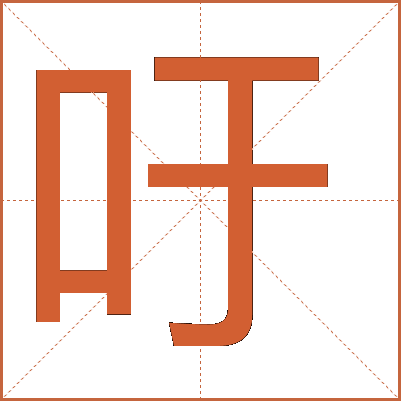

◎ 吁

<嘆>

(1) (形聲。從口,于聲。本義:表示驚怪、不然、感慨等) 同本義 [oh]

王曰:“吁!來!有邦有土,告爾祥刑。”——《書·呂刑》

吁!驚也。——《說文》

王曰:“吁,來!…”——《史記·周本紀(jì)》

吁!是何言歟?——《法言·君子》。注:“吁!駭嘆之聲。”

(2) 又如:吁咈(表示不以為然之意);吁咈都俞(吁咈,吁俞。用以贊美君臣間論政之和洽。見《書·堯典》);吁嗟(表示憂傷或有所感;表示贊美)

詞性變化

◎ 吁

〈動(dòng)〉

(1) 嘆息,嘆氣 [sigh]

香車輾盡關(guān)山日,彈罷琵琶只自吁。——《明珠記》

(2) 又如:吁唏(吁噓。噓唏,嘆息);吁氣(嘆氣);吁嗟(哀嘆;嘆息);吁嗟(慨嘆);吁然(感嘆的樣子);吁嘆(嘆息;哀嘆);吁嘻(感嘆)

(3) 吐 [breathe out]。如:吁呵(口中默念);吁吸(噓氣與吸氣;呼吸);吁呼(指吐氣);吁荼(謂散發(fā)出溫暖之氣);吁氣(呼氣,吐氣)

云何吁矣。——《詩(shī)·周南·卷耳》

(4) 另見

基本詞義

◎ 吁

〈象〉

(1) 吆喝牲口的聲音

(2) 另見

基本詞義

◎ 吁

籲

〈動(dòng)〉

(1) 呼天而告 [appeal;petition]

夫知保抱攜持厥婦子,以哀吁天,徂厥亡出執(zhí)。——《書·召誥》

(2) 又如:吁天(呼天而告);吁號(hào)(呼叫);呼吁(呼告請(qǐng)求援助或主持公道)

(3) 另見

說文解字

說文解字

吁【卷二】【口部】

驚也。從口于聲。況于切

說文解字注

(吁)驚語(yǔ)也。呂?。王曰吁來。按虧有大義。故從虧之字多訓(xùn)大者。芋下云。大葉實(shí)根駭人。?訓(xùn)驚語(yǔ)。故從虧口。虧者驚意。此篆重以虧會(huì)意。故不入口部。如句丩屬字之例。後人又於口部增吁。解云驚也。宜刪。從口虧。虧亦聲。況于切。五部。

- 吁的詞語(yǔ) 組詞

- 吁的成語(yǔ)